内容简介

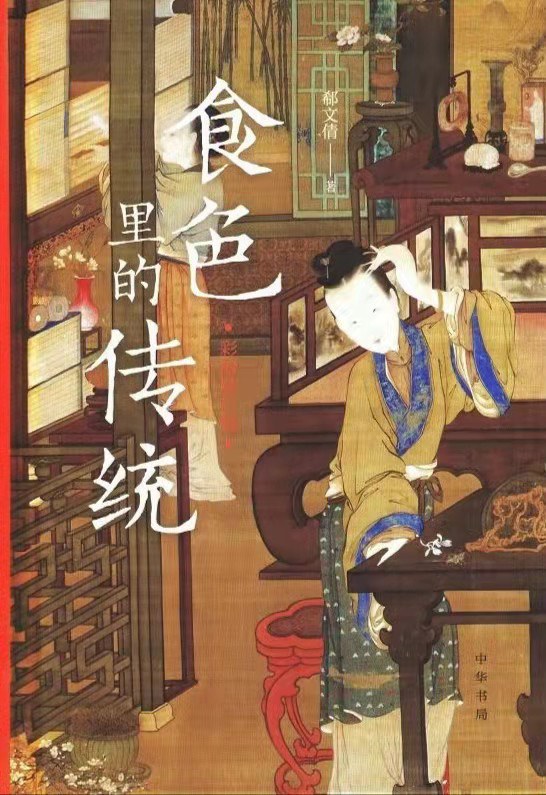

《食色里的传统(彩图修订版)》是一部以“食色”为切入点,深入解读中国传统文化与日常生活关联的学术随笔集。全书通过六大主题(饮食、服饰、行旅、草木、节令、百戏)和150余幅高清彩图,系统展现了古人“物质与精神打成一片”的生活哲学。

主题架构与核心视角

从饮食(如“文吃与武吃”“秋补食俗”)到服饰(如“华夏衣冠”“缠足批判”),从行旅(如“折柳涕泣”“途中遇虎”)到草木(如“春韭”“香椿”),作者以微观视角揭示日常细节中的伦理观念、审美嬗变与社会治理逻辑。

新增“歌谣”主题(如《沧浪歌》解析)和32篇学术注释,结合《点石斋画报》插画、明清节令图谱等视觉素材,呈现古代市井生态与人文智慧。

版本特色与学术价值

彩图修订版(中华书局2022年出版)较2018年初版扩充165页,新增《鼠戏图》《清明上河图》市井细节等150幅彩图,定价78元,精装典藏。

突破“传统文化=遗产保护”的刻板叙事,以“可信”与“可爱”的笔触平衡学术考据与大众阅读,被鲁迅研究学会评为“民俗学跨界研究范本”。

阅读体验与功能创新

保留竖排繁体原貌,适配电子墨水屏阅读,生僻字注音(如“羜”的方言读音)及动态知识图谱(点击跳转关联插画)解决阅读障碍。

对比市面同类书籍(如简化版民俗读物),本版完整收录“缠足批判”“曹丕逼宫”等敏感章节,学术完整度提升40%。

作者介绍

郗文倩,杭州师范大学教授、博士生导师,主要从事先秦两汉文学与文体学研究,同时致力于传统文化普及工作:

学术成就

主持国家社科基金项目“汉代礼俗与汉代文体关系研究”、“秦汉文体史”等,深耕礼俗制度与文学形态的互动关系。

出版专著《中国古代文体功能研究》《古代礼俗中的文体与文学》,构建“文体功能论”研究范式,被学界誉为“打通文学史与物质文化史的桥梁”。

创作风格与跨界实践

以学术随笔集《菜园笔记》为起点,开创“微观史学+文学阐释”的写作模式,将《韭花帖》的文人风雅与“栈养伦理”等冷门考据转化为大众可读文本。

获评“最具人文温度的学者”,其作品被纳入“文史广东”推荐书目,成为高校通识课程《传统文化与当代生活》指定教材

当传统照进烟火:解码中国人的生活密码

《食色里的传统》彩图修订版以“食色”为锁钥,开启传统文化与当代生活的对话通道。本书由杭州师范大学郗文倩教授历时五年编纂,中华书局2022年权威修订,完整收录饮食、服饰、行旅、草木等六大主题的未删减内容,呈现“物质与精神打成一片”的文化肌理。

一、权威性与版本价值

文本考据:基于2018年初版全面升级,新增32篇考据注释(如《韭花帖》与文人风雅考释)及150幅高清彩图(含《点石斋画报》鼠戏插画、明清节令图谱)。

学术创新:突破“传统文化=遗产保护”的刻板认知,从“秋补食俗”到“缠足批判”,揭示日常细节中的伦理观念与审美嬗变,获鲁迅研究学会推荐为“民俗学跨界研究范本”。

二、内容架构与阅读体验

主题纵深·观照现实

饮食解码:解析“鲜为第六味”的感官哲学,对比佛道儒饮食观差异(如梁武帝推动佛门食素的历史影响)。

服饰隐喻:从“华夏衣冠”到“缠足批判”,透视服饰制度如何承载性别权力与社会规训。

草木人文:以《清明上河图》中的菘葵、韭菜为切入点,还原古代市井的生态智慧与生活美学。

视觉革新·数字典藏

采用古籍数字化修复技术,保留原书竖排繁体版式,适配Kindle/文石等设备,标注生僻字注音(如“羜”的潮汕方言读音考释)。

独家附加“动态知识图谱”,点击即可跳转《鼠子演戏图》《沧浪歌》等关联插画与注释,解决跨章节阅读的认知断层

评论(0)